脳内ホルモンの全体像を整理しよう:やる気・幸福感・ストレスを決める鍵

脳内ホルモンの全体像を整理しよう

「ドーパミン=快感」「セロトニン=幸せホルモン」など、単語だけが一人歩きしがちな脳内ホルモン。 でも実はそれぞれの働きは思っているよりもずっと複雑で、役割も重なりあっています。

私自身、小学生の子どもを育てる中で「学び」や「やる気」についてよく考えるようになりました。自分が学業で特別な成功体験がないからこそ、子どもたちに何を伝えられるか日々模索しています。

そんな中で出会ったのが「脳科学」という切り口です。人の行動も感情も、突き詰めれば脳のはたらきがベースになっています。 特に脳内ホルモンの理解は、子どもだけでなく自分自身の人生をよりよくするためのヒントになると感じています。

この記事では、今後深掘りしていく脳内ホルモンたちを「カテゴリ別」にわかりやすくまとめました。 何度でも見返せる保存版としてご活用ください。

快感・幸福感・愛情ホルモン

私たちが「幸せ」や「心地よさ」を感じるとき、「リラックスして満たされているとき」や「人とのつながり」を感じるときにこれらのホルモンがバランスよく分泌されています。

ストレス社会では不足しがちな一方、自然や人とのふれあい、創造的活動を通じて高めることができます。

| ホルモン名 | 主な働き |

|---|---|

| エンドルフィン | 強い快感や鎮痛作用。「脳内モルヒネ」とも呼ばれ、運動や笑い、達成感で分泌される。 |

| オキシトシン | 愛着・信頼・つながりを深める「絆ホルモン」。スキンシップや人との交流で増える。 |

| セロトニン | 精神の安定、安心感、平常心に関わる。日光浴やリズム運動、規則正しい生活がカギ。 |

これらのホルモンは「癒し」や「共感」と深く関係しており、現代人が意識的に取り入れたい要素の一つです。

エンドルフィンとは?脳内の鎮痛剤であり幸福ホルモンとも呼ばれるその正体

エンドルフィンは、痛みを和らげ、高揚感をもたらす脳内ホルモンです。ストレスの多い現代において、自然にエンドルフィンを分泌させる方法を知ることは、毎日をもっとラクに生きるヒントになります。

モチベーション・やる気ホルモン

やる気や集中力、挑戦への意欲を生み出すのがこのグループ。

「何かを達成したい」「あれが欲しい!」「もっと上を目指したい」と思うとき、これらのホルモンが活躍しています。

| ホルモン名 | 主な働き |

|---|---|

| ドーパミン | 報酬予測や期待感によって分泌され、やる気や集中を引き出す。依存性とも関連。 |

| アドレナリン | 興奮・緊張時に分泌され、身体機能を活性化。「闘争・逃走反応」に関与。 |

| ノルアドレナリン | 注意力・集中力を高める。ストレス下で素早い判断や覚醒状態をもたらす。 |

適度にドーパミンを刺激する目標設定や、小さな達成体験の積み重ねは自己成長にとても有効です。

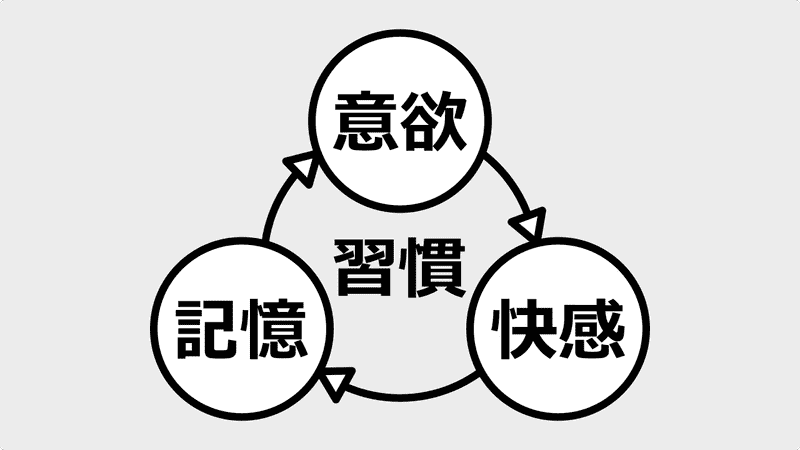

ドーパミンとは?意欲・快感・習慣のカギを握る脳内物質の正体

モチベーション、やる気、習慣化の裏に潜む『ドーパミン』の正体を徹底解説。日常生活でドーパミンを味方につける方法も紹介します。

ストレス・危機対応ホルモン

一見ネガティブに思えるストレスホルモンですが、生存のためには欠かせない存在です。

ただし、分泌が慢性的に続くと心身に大きなダメージ��を与えることがあります。

| ホルモン名 | 主な働き |

|---|---|

| ノルアドレナリン(再掲) | 警戒モードをオンにし、集中や緊張を促す。 |

| コルチゾール | 長期的なストレスに対応するホルモン。免疫抑制や血糖上昇などに関与。 |

適切な休息やストレスマネジメントを行わないと、これらのホルモンが慢性的に高まり、うつ・不眠・高血圧などの要因となります。

ノルアドレナリンがもたらす集中とストレス反応の仕組み

やる気や集中力、ストレスに大きく関わる『ノルアドレナリン』の働きとは?脳と体にどんな影響を与えているのか、わかりやすく解説します。

その他の行動・状態調整に関わるホルモン

脳だけでなく、身体全体のリズムや本能的な行動に深く関与しているホルモンたちです。

| ホルモン名 | 主な働き |

|---|---|

| テストステロン | 競争心やリーダーシップ、意欲に関係。性別問わず重要。やり抜く力や自信にも関わる。 |

| メラトニン | 睡眠・体内時計を整える。セロトニンから生成される。 |

テストステロンの分泌は年齢やライフスタイルでも変化し、メラトニンの分泌は夜間のブルーライトで減少してしまうため、環境調整も大切です。

テストステロンとは?やる気・自信・活力を引き出す最強ホルモンの正体

やる気や自信、活力の鍵を握るホルモン『テストステロン』。その仕組みや自然に高める習慣、ドーパミンとの関係まで徹底解説。

カテゴリ別まとめ表

| カテゴリ | ホルモン |

|---|---|

| 快感・幸福感 | エンドルフィン、オキシトシン、セロトニン |

| モチベーション・やる気 | ドーパミン、アドレナリン、ノルアドレナリン |

| ストレス・防衛反応 | ノルアドレナリン、コルチゾール |

| その他の精神・身体調整 | テストステロン、メラトニン |

ホルモンのバランスが心身の鍵を握る

ここまで紹介したように、ホルモンはそれぞれ単体で働くのではなく、複雑に影響しあっています。

たとえば、ストレスでコルチゾールが増えすぎるとセロトニンやメラトニンの働きが弱まってしまい、不眠や情緒不安定を招くこともあります。

逆に、日光浴・運動・十分な睡眠などでホルモンのバランスを整��えると、自然とやる気や幸福感が湧いてくるという好循環が生まれます。

おわりに

子どもたちの学びや生活を支える上で、「どんな環境が脳にとって良いのか?」という視点はとても大切だと感じています。 最低限の学力を身につけることももちろん大事ですが、それを可能にする「状態」に脳があるかどうかが前提条件です。

脳内ホルモンを理解すると、無理に頑張らせたり叱ったりするよりも、自然とやる気が湧く環境を作ることの方が有効だと気づけます。

ホルモンの働きをざっくり把握しておくだけでも、子どもや自分の感情や行動の「なぜ?」が見えてきます。

私自身も人生の折り返し地点を意識し始め、自分の脳と向き合うことが、子どもたちにも良い影響を与えるのではと思っています。