快楽依存の抜け出し方:ドーパミンを整えてやる気を取り戻す

— 習慣, モチベーション, メンタル — 6 分で読めます

スマホやSNS、ジャンクフードにNetflix――。 現代は、私たちの脳に過剰な“ドーパミン”を浴びせ続ける社会です。

スクロールひとつで快楽が手に入る一方で、 「やる気が出ない」「集中できない」「疲れやすい」そんな悩みが増えています。

その正体は、ドーパミン中毒かもしれません。

こんな悩み、ありませんか?

- ついスマホを手に取ってしまう

- SNSを見ても満たされない

- 面倒なことに取りかかれない

- 小さなことでイライラする

これらは、脳が快楽に“慣れすぎてしまった”状態のサインです。

ドーパミンとは?

ドーパミンは、脳内で「報酬」を感じさせる神経伝達物質です。

- 楽しいことをするとドーパミンが分泌され、「またやりたい」と感じる

- 食事、性行動、成功体験など、生存や繁栄に関わる行動とリンクしている

- いわば、やる気・快楽・モチベーションの源泉です

本来、私たちを前向きに行動させるために必要不可欠なもの。 しかし、問題は「過剰に刺激しすぎること」にあります。

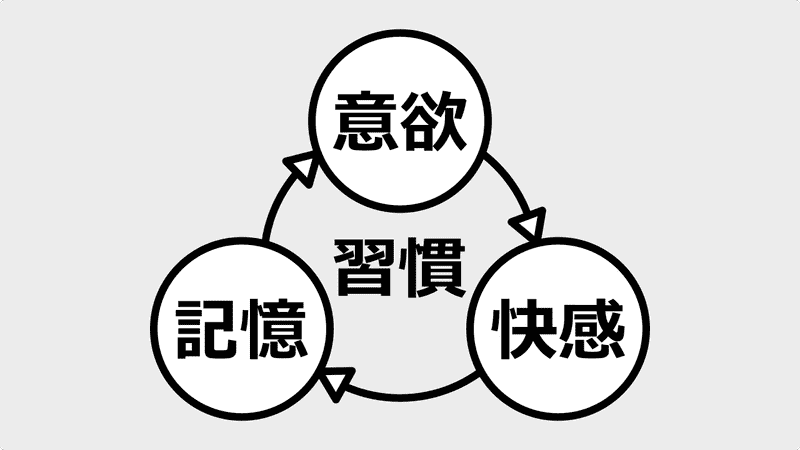

ドーパミンとは?意欲・快感・習慣のカギを握る脳内物質の正体

モチベーション、やる気、習慣化の裏に潜む『ドーパミン』の正体を徹底解説。日常生活でドーパミンを味方につける方法も紹介します。

ドーパミンのスパイクが脳に与える影響

例え�ば…

- SNSをスクロールする

- 甘いお菓子を食べる

- ゲームや動画に没頭する

これらはすべて、ドーパミンを急激に上げる行為です。

その結果、脳はこう反応します:

- 刺激が強すぎる → 脳がバランスを取ろうとする

- ドーパミンの放出を抑え、逆に「快感を感じにくく」する

- 平常値よりも下がった状態が続く=やる気が出ない・つまらない

つまり、過剰な快楽を求めるほど、 その後は「気分が落ち込む」状態に陥るのです。

これがいわゆる「ブルーマンデー」「禁断症状」「もう一本だけ見たい欲求」などの正体。

快楽と苦痛はシーソー構造

この状態を、スタンフォード大学の教授アンナ・レンブケは 「快楽と痛みのシーソー理論」として説明します。

- チョコを食べて快楽を感じる(シーソーが快楽側へ)

- その後、脳がバランスを取ろうとして「痛み側」にグレムリンが乗る

- 結果:飽きる、落ち込む、さらにもう1個食べたくなる

これが中毒のループ。 最初は楽しいから始めたのに、 気づけば「普通に戻るため」に続けてしまう。

中毒になるメカニズム

- 初めての刺激によりドーパミンが急上昇

- 脳が慣れて、効果が減る(耐性)

- 快楽を得るには、より強い刺激が必要に

- 最終的に、楽しさではなく「苦痛回避」のためにやるようになる

これが、ドーパミン中毒の典型パターンです。

脱出法:「あえて先に痛みを選ぶ」

ドーパミンのバランスを取り戻すためには、 **「快より先に、少しの痛み」**が効果的です。

取り入れやすい「不快習慣」

- 朝に冷水シャワーを浴びる(交感神経が活性化)

- バーピージャンプや軽い筋トレ(数分でもOK)

- 一日30分のスマホ断ち(スクリーンタイム制限を活用)

- 16時間のプチ断食(空腹時間をつくる)

これらは、あとからドーパミンを**「ゆっくり」「長く」上げてくれる**行為です。

なぜ「不快」が効果的なのか?

- 不快な行動 → 一時的に「痛み」側へ傾く

- その後、脳が快楽を取り戻そうとし、 数時間にわたってドーパミンが安定上昇する

ポイントは、「すぐの快楽」ではなく 遅れてくる快感を大事にすること。

過度な苦痛もNG!

ただし、「不快」を追い求めすぎると逆効果です。

- 運動依存

- 断食中毒

- 自己犠牲や過剰な節制

これらもまた、“痛みを快楽化”してしまう危険性があります。

大切なのは「ちょっとだけ不快」で止めること。 無理をしない「習慣化の限界値」を見極めましょう。

実践のヒント

- 「朝一番に5分だけ運動」「通勤中だけスマホ断ち」など、時間と場所を限定して始める

- 快楽系コンテンツ(SNSやお菓子)は、意図的に後回しにする

- 「楽しみはあとからやってくる」ように一日の流れを設計する

おわりに:ドーパミンに支配されない生き方へ

「努力ができない」「やる気が続かない」――それはあなたのせいではありません。

現代は、ドーパミン過多な“誘惑社会”��。 だからこそ、「少しの不快」をあえて選ぶことで、 本来の自分の力を取り戻すことができます。

「快楽を後回しにできる人」は、もっと自由に生きられる。