「ゲームばかりして困る!」を脳科学で解決するアプローチ

ゲームばかりするのは「意志が弱い」からではない

「うちの子、ゲームばかりしていて困るんです…」

これは、現代の親にとって非常に共通の悩みです。

でも、その行動を「だらしない」「意志が弱い」と責める前に、脳の仕組みを知っておくと、対応がずっと楽になります。

なぜなら、ゲームにハマるのは脳のドーパミン(報酬系) が深く関わっているからです。

脳の報酬系とゲーム依存の関係

ゲームをすると「勝った!」「レベルが上がった!」など、小さな達成感が次々に訪れます。

このたびに、脳からドーパミンという「快楽ホルモン」が分泌されます。

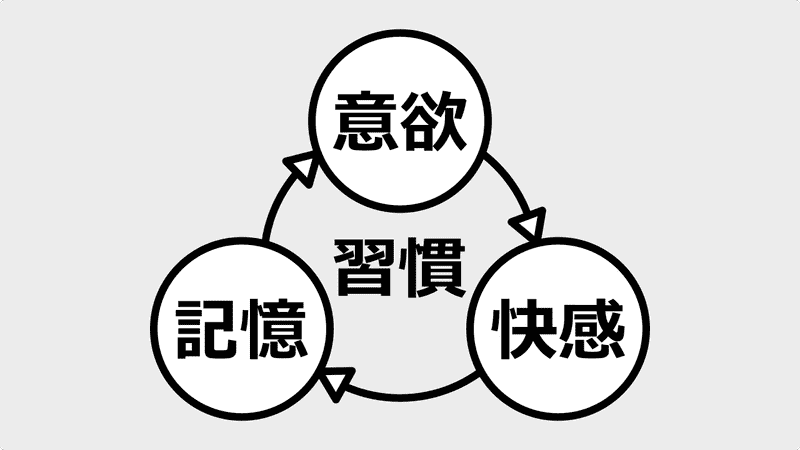

このドーパミンは「もっとやりたい!」という欲求を生み、繰り返すことで習慣化されます。

特に成長期の子どもは、報酬系が発達段階にあるため、大人よりも強くドーパミンの影響を受けやすいのです。

ドーパミンとは?意欲・快感・習慣のカギを握る脳内物質の正体

モチベーション、やる気、習慣化の裏に潜む『ドーパミン』の正体を徹底解説。日常生活でドーパミンを味方につける方法も紹介します。

「取り上げる」だけでは逆効果?

親がついしてしまいがちな「ゲーム禁止!」「時間を取り上げる!」という方法。

一時的には効果がありますが、報酬の欠如によりイライラや暴言が出てくることも。

これは、報酬系が急に遮断されることによる反動であり、決して「反抗的な性格」だからではありません。

脳科学に基づいた3つの対処法

1. ゲームの代わりになる「小さな報酬」をつくる

「これが終わったら10分だけゲームしていいよ」

「このチャレンジを達成したら好きなYouTubeを見てOK」

など、努力と報酬のセットを日常に組み込むことで、ドーパミンを健全に使うことができます。

小さな習慣が脳を書き換える:スモールステップの威力

成功や変化を生み出す秘訣は、大きな挑戦ではなく、小さな一歩から始まります。スモールステップの心理学的効果と脳への影響を解説します。

2. ゲームの「仕組み」を一緒に分析する

ただ遊ばせるのではなく、

「どうしてそのゲームは面白いの?」

「どこで達成感があるの?」と子どもと対話してみてください。

ドーパミンが出る仕組みを子ども自身が理解すると、「使いすぎ」を自制できるようになります。

3. 運動・自然・創作など「別の刺激」を与える

ドーパミンは、運動・自然・創作でも分泌されます。

例:

- 外での鬼ごっこ(運動)

- レゴや粘土(創作)

- 公園での遊び(自然)

これらは脳の前頭前野(理性・注意・創造性) の発達にも貢献します。 自由に創作できる遊びを通してドーパミンを健全に放出しましょう。

まとめ:脳を味方にする育児へ

ゲームを一方的に「悪」と決めつけず、脳の仕組みを理解しながら環境を整えることで、親も子もストレスを減らせます。

行動には必ず脳の理由があります。

それを知ることで、感情的にならず、冷静に対応できるようになります。

子どものやる気スイッチを入れる!10の魔法のことばで自己肯定感を育てよう

子どものやる気を引き出すカギは、親の声かけにありました。教育家・石田勝紀さんの著書をもとに、子どもの自己肯定感を高める“魔法のことば”をご紹介します。

おわりに:親だって「脳のクセ」に振り回されている

実は、親自身もスマホやSNS、YouTubeにドーパミンを奪われています。

子どもを正しく導くためにも、まずは親が自分の脳との付き合い方を整えることが大切かもしれませんね。

ゲームばかりして困る!という悩みは、実は子どもの脳が健全に育っている証拠かもしれません。

脳科学を味方につけて、子どもとのより良い関係づくりを始めてみませんか?