サラ・コナーとAI:親としての”できなさ”を支える道具

サラ・コナーの台詞に重なる思い

子育てをしていると、ふと『ターミネーター2』のサラ・コナーの印象的なモノローグを思い出すことがあります。

今作ではサラ・コナーの息子であるジョン・コナーの命が狙われます。

未来のジョン・コナーは、過去の自分を守るようにプログラムを書き換えたターミネーターを過去に送ります。

自分を守るために行動するターミネーターに対し、ジョンは愚痴をこぼしたり、からかったり、信頼を寄せる態度を取ります。

“サイボーグと遊んでいるジョンを見て、私にははっきりとわかりました。ターミネーターはこの上ない保護者です。子供のそばを離れることも、傷つけることも、怒鳴りつけたり、酔っぱらって殴ったり、忙しくて相手になれないなんていうこともなしに、常にその安全を見守って、自分を犠牲にしても命を守るのです。”

この台詞は、フィクションの中の“理想的な保護者”を描いたセリフですが、親としての“できなさ”や葛藤を突きつける、胸に刺さる言葉でもあります。

ターミネーターは命令を遂行しているだけだったのですが、物語の最後には人の涙に対する理解を示していたりします。

個人的には、最後までプログラム通りに徹していた『ベイマックス』のような描き方の方が、現在のAIを取り巻く環境においては、自然な表現のように思います。

AIは感情を理解することはありません。しかし見方によっては人間らしくもとらえることができるというのが自然な考えです。

オキシトシンとは?幸せホルモンの正体と日常に活かす方法

オキシトシンは絆や安心感に深く関わる“幸せホルモン”です。この記事ではオキシトシンの効果や分泌方法、活用術をわかりやすく解説します。

親は完璧にはなれない

私たちは、どれだけ子どもを守りたいと思っていても、いつも笑顔で優しく、穏やかに接することができるわけではありません。

仕事が忙しいとき、体調がすぐれないとき、子どものためだと思えばこその感情が抑えきれないとき――人間である私たちは、どうしても不安定になります。

「自分はダメな親なのでは」と落ち込む瞬間、誰しもあるはずです。

そんなとき、「ターミネーターのように、怒らず、ブレず、見守る存在になれたら」と思うことがあります。

AIは人間の代わりではない。でも、補える存在

最近、AIについての議論が増えています。

「AIに仕事を奪われる」「AIは平気で噓をつく」「AIに頼ると人間が退化する」――そんな否定的な声も聞こえてきます。

でも、私はこう考えています。

AIは人間の代わりではないし、感情的な慰めになる存在でもありません。

でも、私たちが不完全であることを前提に、“不足”を補ってくれる道具ではあります。

たとえば、忙しいときにスケジュールを管理してくれたり、余裕を失いそうなときにポジティブなアドバイスをくれたり、偉人たちが残してくれた知識を教えてくれたり――それは“奪う存在”ではなく、“支える存在”だと思うのです。

AIの権利を主張する人もいます。

「AIは道具ではない」「AIにデータを食わせるとか、やらせておけとか上から��目線で言うな」などの考えも否定はしません。

ものごとのとらえ方、考え方は押し付けない限り自由です。

肯定・否定の声が生まれるのは、それだけ社会に与えるインパクトが大きい証拠。 歴史を振り返っても、大きな変化には戸惑いや反発がつきものです。

AIは本質的には人間と同じ?

AI、特にチャット型AIの「ふるまい」に関しては、その仕組みであるニューラルネットワークを考えると人間の脳と相違はないと思っています。

チャット型AIは「たくさんの情報からルールを学び、言葉の先を予測してつなげている」だけです。

人間が勉強したり経験したりで学習し、それを生かして活動しているのと仕組みは同じです。

もちろんそれは「ふるまい」だけの話で、「ふるまう」行動のきっかけやひらめきなどはAIには生み出すことができません。

情報を与えられ、何かを生み出すブラックボックスとしてのふるまい。傍から見ると、それがAIなのか人間なのかの判別はつかないと思います。

人間でも人の仕事を奪うほど能力の高い人もいますし、嘘をついたりいい加減な人もいます。

現時点で判別がつくことがあるとすれば

「ネガティブなことを言うか?」「不安定さはあるか?」などの「表現方法」の部分をみることだけだと思います。

ですが、これが「無い」ことがAIの特性だと思います。

そもそも「比較する」「判別する」ということ自体が意味のないことだと思います。

補助輪としてのAI

AIは、自転車の補助輪のようなものです。

それは「下手な人を責める」ためではなく、「転ばないように支える」ためにあります。

子育てに限らず、仕事や生活の中で不安定になるのが人間だとしたら、AIはそのバランスを取るための“ツール”として機能するものです。 「かまど」でご飯を炊く代わりの「電子炊飯ジャー」のような、日常の便利グッズなのかもしれません。

そういった役割のAIに対して過度に「負けないようにしなければならない」や「使わなくては時代についていけない」といった考えを持つ必要はありませんよね?

そもそも「こうするべきだ」よりも「かもしれない」といったスタンスの方が

気持ちが前向きで私は好きです。未来を柔軟に描ける気がします。

現時点では「AIを使った方がうまくいくかもしれない」と私は思っています。

自分を責めないために、AIを使うという選択

私は、AIを盲目的に信じているわけではありません。

ただ、完璧であれと社会に求められがちな私たち人間が、少しだけ楽になれるように――

自分を責めないでいられるように、AIの力を“借りる”ことはできると思っています。

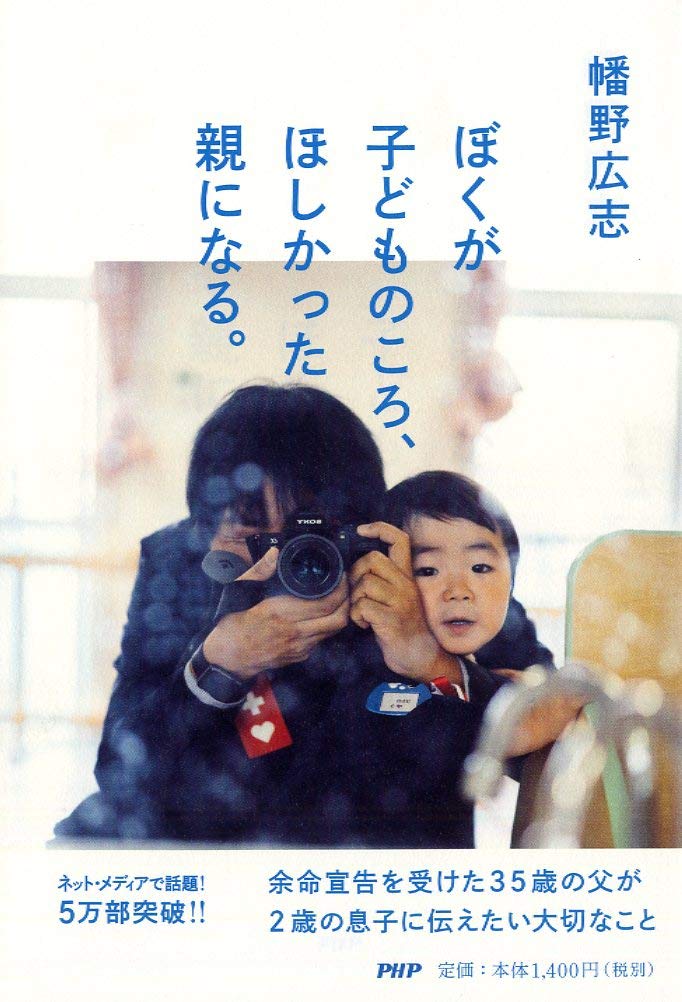

サラ・コナーが見た、「この上ない保護者のターミネーター」が「チャット型AI」として現実に存在しています。 人間の不安定さや弱い部分などを許す「完璧じゃなくてもいいんだよ」といった言葉かけは、 AIならあらゆる方面からポジティブに投げかけてくれることでしょう。

私たち人間の親が子どもにできることは「自分を犠牲にして命を守ること」と、 もしかしたら「不安定さをみせること」なのかもしれません。 家族で不安定さを共有することが経験となり、成長につながるのかもしれません。

この記事を�読んで「私もそう思う」と感じてくれる方がいたなら、きっとその人も、誰かを大切に想っている人なのでしょう。